La signature des Accords d’Evian, le 18 mars 1962 (pour une entrée en vigueur le 19), signe la fin officielle de la Guerre d’Algérie. Mais elle ne signifie pas, loin de là, que les violences cessent. Malgré les engagements et les promesses solennelles, les mois qui suivent le cessez-le-feu vont être marqués par d’importants massacres, notamment contre les anciens supplétifs arabes des autorités françaises, désignés sous le terme générique de harkis et, plus largement, contre tous les Algériens soupçonnés de liens avec la France.

Durant les pourparlers, le FLN a adopté une attitude assez évasive concernant le devenir de ces populations, ses délégués déclarant que le « sort des harkis [serait] décidé par le peuple et devant Dieu » et que seuls les « auteurs d’exactions » seraient inquiétés. Les Accords d’Evian eux-mêmes, paraphés par les deux partis, établissent le principe de non-représailles : « Nul ne pourra faire l’objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque ». La réalité sera toute autre.

Les harkis : de qui parle t-on ?

En réalité, même si le terme va finalement amalgamer l’ensemble des supplétifs algériens liés à la France, il est loin de recouvrir l’ensemble des formations militaires et paramilitaires regroupant les « Français de souche nord-africaine » (FSNA).

Cinq catégories de formations combattantes ont ainsi été progressivement constituées pour contribuer au « maintien de l’ordre », durant ce que l’on a pudiquement nommé « les événements » : les goumiers (membres d’un goum, une unité militaire de 200 à 400 hommes), des Groupes mobiles de police rurale (GMPR) qui deviendront ensuite les Groupes mobiles de sécurité (GMS), les mokhaznis (du terme maghzen, groupe d’une trentaine de combattants) chargés de la protection dans les Sections Administratives Spécialisés (SAS) et des Sections Administratives Urbaines (SAU), les ‘assas (gardiens) des Unités territoriales (UT), les groupes d’autodéfense (GAD), et enfin, les plus connus, les harkis, composant les harkas (signifiant « mouvement »). Ces derniers sont embauchés localement, à proximité de leur douar (groupement d’habitations). Considérés et payés comme simples travailleurs journaliers, ils sont essentiellement utilisés, au départ, comme guides, éclaireurs ou agents de renseignement. Initialement peu armés, ils sont progressivement équipés d’armes de guerre, au fur et à mesure de leur engagement dans des missions de combat aux côtés de l’armée française.

A ces groupes et unités militaires ou paramilitaires, il faut ajouter les FSNA fonctionnaires, élus ou auxiliaires divers (bachaga, agha, caïd) qui constituent l’armature politique indigène du « parti français » (hezb franca).

Au sein de cette masse de 260 000 hommes environ, les harkis, au sens strict du terme, ne sont que 60 000, les autres (UT et GAD) environ 90 000 (dont 3 000 transfuges du FLN et de l’ALN), les militaires (les goumiers et mokhaznis) sont près de 60 000 auxquels il faut ajouter quelque 50 000 civils francophiles. En tenant compte des familles, c’est environ un million d’Algériens, sur 8 millions, qui sont alors concernés par de potentielles représailles. Il n’est pas inutile de rappeler que le nombre d’Algériens musulmans engagés au service de la France est supérieur, au moment du cessez-le-feu, à celui des combattants au service du FLN et de l’ALN.

Concernant les civils, il faut là encore rétablir une vérité trop souvent occultée. Les FSNA sont importants dans la vie politique et l’administration : un ministre, 46 députés sur un total de 67 pour l’Algérie, 350 conseillers généraux sur un total de 452, 11 550 conseillers municipaux sur un total de 14 000 et 20 000 fonctionnaires dont un préfet et plusieurs sous-préfets.

Un cessez-le-feu qui donne le coup d’envoi de la terreur

Les violences, d’abord circonscrites, commencent dès la fin du mois de mars 1962. Parmi les premières victimes, on compte les membres du Commando Georges, fort de 300 hommes et mis sur pied en 1959. L’originalité de cette unité d’élite, qui a porté des coups importants aux maquis algériens, est d’être uniquement composé d’anciens membres du FLN et de sa branche armée, l’ALN. Près d’une quarantaine de ses hommes sont enlevés dans les semaines qui suivent le cessez-le-feu. Nul ne sait ce qu’il est advenu d’eux, de même que des 500 autres FSNA disparus durant cette période. Au total, seule une quarantaine de membres du commando Georges survivront à la guerre. Tous les autres trouveront la mort dans des conditions atroces, comme ce sergent, ébouillanté vif dans un chaudron.

Quant à l’armée française, encore sur place, elle a reçu l’ordre de ne pas intervenir et même de refouler les harkis et leurs familles qui se pressent à l’entrée des casernes pour échapper aux tueurs du FLN.

Un monde de barbarie

C’est surtout à partir du 1er juillet 1962, date du référendum sur l’indépendance de l’Algérie (organisé en Algérie seulement, selon une des clauses des Accords d’Evian), que les massacres prennent un caractère systématique. Si, durant les trois mois précédents, la violence revêt un incontestable caractère spontané et incontrôlé, elle entre, durant l’été, dans une phase nouvelle. De mars à juillet 1962, le FLN n’est pas resté inactif concernant les représailles à venir. Ces quelques semaines ont en effet été mises à profit pour recenser les adversaires réels ou supposés, pour établir des listes de suspects, pour collecter les adresses. A la violence révolutionnaire du printemps, succède donc une violence d’état parfaitement encadrée, cette fois, par les instances du FLN, mais toute aussi barbare, sinon plus. En témoigne ce récit de M. Robert, sous-préfet de l’arrondissement d’Akbou, dans le département de Sétif, encore présent en Algérie pour assurer la passation du pouvoir.

« Soudain du 27 juillet au 15 septembre 1962 environ, la répression s’abattait sans aucune cause locale particulière. […] Une cinquantaine d’ex-supplétifs ou de civils furent tués par l’ALN (…) et 750 personnes environ furent arrêtées et groupées dans trois “centres interrogatoires”. […] Dans ces centres où l’on entendait, loin à la ronde, les hurlements des torturés, près de la moitié des détenus, furent exécutés, à raison de cinq à dix chaque jour. […] L’autre moitié fut relâchée entre la fin août et le 15 septembre, date à laquelle les centres furent supprimés. Ces centres contenaient environ deux tiers d’ex-supplétifs et un tiers de civils. »

Car, si le sort réservé aux anciens supplétifs militaires est terrible, celui subi par les civils l’est tout autant. Et le sous-préfet d’Akbou d’ajouter :

« […] un conseiller général, dont le président du comité FLN m’avait dit à plusieurs reprises qu’il avait toujours eu l’estime de la population, même s’il avait, par conviction, toujours pris position pour la France, a été arrêté le 1er août — après avoir assuré les fonctions de maire jusqu’à cette date à la demande de l’ALN — et enterré vivant le 7 août, la tête dépassant et recouverte de miel, en compagnie de plusieurs autres détenus, dans le camp d’Aïn-Soltan, près de Bordj-Bou-Arreridj, devant ses 350 codétenus. Son agonie, le visage mangé par les abeilles et les mouches, dura cinq heures […]. »

Les témoignages d’atrocités sont par ailleurs trop nombreux pour que l’on puisse parler d’évènements isolés. Et ils touchent l’ensemble des populations liées aux harkis au sens large. Ainsi, selon des témoignages rapportés par Camille Brière, « certains harkis furent crucifiés sur des portes, les yeux crevés, le nez et les oreilles coupés, la langue arrachée, systématiquement émasculés… D’autres furent dépecés vivants à la tenaille, leur chair palpitante jetée aux chiens… Quant aux familles, voici ce qui les attendait : des vieillards et des infirmes étaient égorgés, des femmes violées puis éventrées, des nourrissons, des jeunes enfants avaient la tête écrasée contre les murs sous les yeux de leur mère… ».

Ce récit est corroboré par de nombreux autres, comme celui de ce sous-officier français, resté anonyme, dans une lettre à sa famille, datée du 10 août 1962. Il est d’autant plus intéressant qu’il évoque le cas d’Européens, encore présents en Algérie à l’époque, et abandonnés à leur sort :

« Je commandais en second un commando de chasse dans l’Algérois. Mes quarante musulmans ont été pris par les rebelles, dans les premiers jours de juillet. Ils n’ont pas été tués tout de suite. Je crois savoir que certains sont encore vivants. Ils sont au camp de Taourtatsine, dans l’Atlas blidéen. A notre connaissance, c’est le camp le plus important de la région. Il y a peut-être plusieurs centaines de prisonniers. Parmi eux, des Européens, femmes et enfants. Les rebelles les torturent peu à peu : on coupe un bras, le nez, on fait des plaies qu’on sale, etc. On s’en sert aussi, comme ils disent, de ‘‘filles de joie‘‘, notamment les Européens. Quand leur état est trop lamentable et qu’ils ne peuvent plus servir à rien, on les tue. »

Ce témoignage met aussi en évidence, il n’est pas le seul dans son cas, l’instrumentalisation de la violence sexuelle dans la répression des harkis et des pieds-noirs.

Un épouvantable bilan

Les massacres, interrompus à la mi-septembre 1962, reprennent durant l’hiver, menés cette fois exclusivement par la nouvelle armée algérienne qui prend la suite de l’ALN. Ils continuent par vagues, en s’atténuant, jusqu’en 1965 au moins. A cette date, on trouve encore 13 500 harkis officiellement détenus dans les camps algériens. Certains seront employés à des taches dangereuses, telles que le déminage, à mains nues, avec une jambe mutilée préventivement pour éviter les évasions.

Le nombre des victimes fait, comme souvent en pareil cas, l’objet d’une comptabilité macabre contestée. Certains « historiens » proches de la gauche ou du pouvoir algérien allant même jusqu’à évoquer, contre toute vraisemblance, moins de 10 000 morts. Le sous-préfet Jean-Marie Robert, parlant de son arrondissement, évoque 1 000 à 2 000 morts de mars à septembre 1962, tout en soulignant que, « les supplices [dans son secteur] n’atteignirent pas la cruauté de ceux d’un arrondissement voisin […] ». L’Algérie comptant à l’époque 72 arrondissements, la fourchette du nombre des victimes s’établirait donc entre 72 000 et 144 000, sans tenir compte, bien entendu, des flots de violences ultérieurs à l’automne 1962…

Le chiffre assez communément retenu aujourd’hui, que ce soit par le colonel et historien Abd-El-Azziz Meliani, par le président d’AJIR pour les Harkis (Association Justice Information Réparation), Mohand Hamoumou ou le service historique des armées, dans une note officielle en 1974, est de 150 000 harkis disparus ou assassinés. Cette donnée sera reprise, et complétée, par André Santini, Secrétaire d’Etat aux Rapatriés en 1986-1988 qui, pour les harkis et les pieds-noirs massacrés ou disparus au moment de l’indépendance de l’Algérie, donne les chiffres respectifs de 150 000 et 10 000.

En 2017, lorsque le Président Macron qualifie l’œuvre française en Algérie de « crime contre l’humanité », il est fort probable qu’il n’a pas à l’esprit les mots du contrôleur général Christian de Saint-Salvy. Celui-ci, dans un rapport officiel de 1962, écrivait : « Les crimes de guerre commis en Algérie depuis le 19 mars 1962 sont sans précédent depuis la dernière guerre mondiale, dépassant tout ce qui avait pu être constaté en Asie ou en Afrique noire ».

La guerre dans la guerre : le FLN élimine le MNA

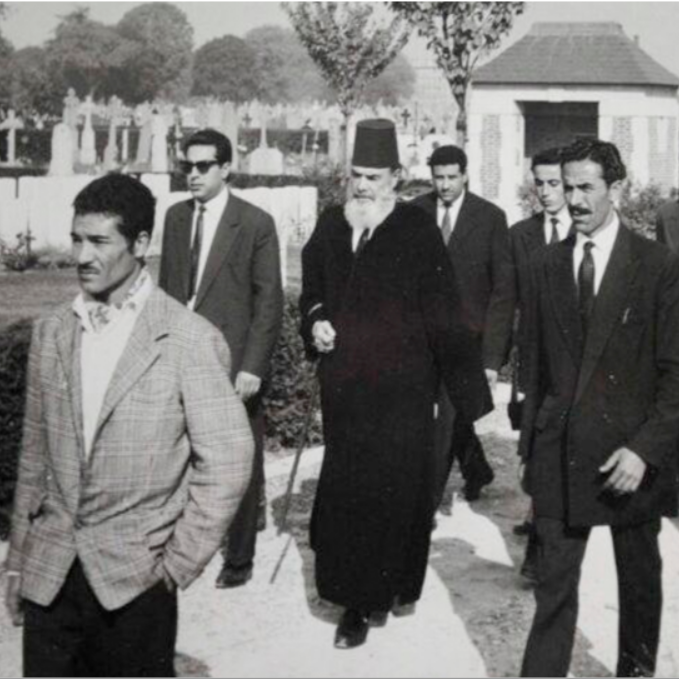

Qui se souvient encore de Messali Hadj ? Né en 1898, celui qui est l’un des pères du nationalisme algérien, est aussi l’un des co-fondateurs du premier parti indépendantiste, l’Étoile nord-africaine (ENA), à l’époque proche du PCF. Dissout en 1936 par le Front populaire, il se transforme alors en Parti populaire algérien (PPA), en Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en 1948, puis en Mouvement national algérien (MNA) en 1954.

Opposé à l’insurrection armée, jugée prématurée, déclenchée par le FLN cette même année, le MNA va tenter d’incarner une sorte de troisième voie, entre d’une part les partisans de l’Algérie française et, d’autre part, les tenants d’une indépendance sous l’égide de l’Etat-parti FLN.

Sur le papier, le MNA et les « messalistes » constituent une alternative sérieuse. Ils sont très implantés en France métropolitaine où ils contrôlent l’Union des syndicats des travailleurs algériens (USTA), et ils disposent de forts soutiens auprès d’intellectuels de gauche, comme Yves Dechezelles ou Albert Camus. En outre, le MNA s’est doté d’une branche militaire, l’Armée nationale du peuple algérien (ANPA), forte de 3 000 combattants.

Mais, le FLN est bien décidé à se débarrasser de ce rival encombrant. En France métropolitaine, il multiplie les attentats et les assassinats contre le MNA qui subit une véritable hécatombe. En Algérie même, le FLN provoque un massacre qui va marquer les esprits. Le 28 mai 1957, des groupes de combattant de l’ALN s’emparent du village de Melouza, au nord de M’Sila. Les habitants du lieu sont réputés être sympathisants du MNA. Tous les hommes de plus de 15 ans sont arrêtés et massacrés par balles ou à l’arme blanche sous les yeux des femmes et des enfants. Cette tuerie de masse fait 315 victimes et génère un climat de terreur parmi les messalistes d’Algérie. Le FLN prend définitivement le dessus sur le MNA durant l’année 1959. Désormais, les partisans de Messali Hadj se terrent, terrorisés. Au final, de 1954 à 1962, la guerre entre les deux organisations coutera la vie à près de 4 000 Algériens en France métropolitaine et 6 000 en Algérie, pour 90% d’entre eux des messalistes.

Sylvain Roussillon

Article paru dans le n° 22 de la Revue d’Histoire Européenne