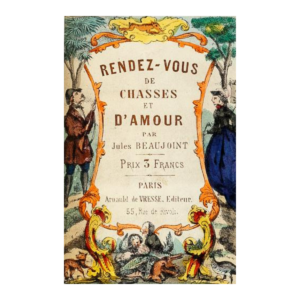

Il est des œuvres qui sont plus connues que leur auteur. C’est le cas avec Jules Beaujoint. Romancier populaire incontournable de la seconde moitié du XIXème siècle, à l’époque où il existait encore une vraie littérature populaire qui pénétrait aussi bien les chaumières que les petits appartements ouvriers ou les chambres de bonnes.

Né en 1830 à Grandpré (il signera ultérieurement certains de ses articles et ouvrages du pseudonyme de « Jules de Grandpré », emprunté à son village natal), dans les Ardennes, au sein d’une famille de cultivateurs aisés, en partie enrichie par la vente des « Biens nationaux », Jules Hyppolite Beaujoint fait de prometteuses études à Verdun et Reims, avant que son père, qui rêve d’une ascension sociale pour son rejeton, ne l’envoie à Paris pour y faire son Droit et devenir avocat.

Le contestataire

Mais le jeune homme se laisse vite happer par le bouillonnement de la capitale. Nous sommes en 1848 et la France, après s’être débarrassée de la Monarchie de Juillet se cherche un nouveau maître. Paris foisonne alors de cercles politiques et littéraires que Beaujoint fréquente assidûment. Il y fera notamment la connaissance de Jules Vallès. Opposé au Coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte, il s’exile en Belgique où il collabore durant trois ans au journal socialiste L’Omnibus. Son père, bonapartiste, est ulcéré par son fils et lui coupe alors les vivres. Un article sur le bagne lui assure les foudres de la police belge. Assigné à résidence, il viole cette mesure pour se rendre à Liège auprès du révolutionnaire Auguste Blanqui, ce qui lui vaut une condamnation à deux années de prison. Le soutien de la gauche belge lui offre alors une belle notoriété qui lui permet de placer ses articles dans bon nombre de journaux et revues.

Finalement, en 1863, sans aucune garantie d’immunité, il décide de rentrer en France où aucune mesure ne sera d’ailleurs prise contre lui.

La littérature comme refuge

Il abandonne alors toute activité politique pour se consacrer uniquement à la littérature. Un de ses premiers textes, Les nuits de Paul Niquet, du nom d’un célèbre bouge parisien déjà mis en scène par Eugène Sue dans Les Mystères de Paris, lui attire un procès de la part des tenanciers d’une autre taverne interlope où il a ses habitudes, « Le Père Lunette ». Cet épisode judiciaire, qu’il remporte, lui apporte une notoriété qui lance sa carrière.

S’il manifeste parfois quelques préoccupations occultes assez inattendues chez cet ancien républicain socialiste (Le Magicien moderne, L’Art de prédire l’avenir. Divination par les songes. Les Pressentiments), jusqu’à sa mort en 1892, son œuvre se décline en trois pôles.

D’abord, à travers une série d’ouvrages consacrés aux monuments et aux anecdotes historiques parmi lesquels il convient de citer : Les Reines galantes (1873), L’Alcôve des reines (1879), L’Histoire du Palais-Royal (1881), L’Histoire de l’Hôtel-de-Ville de Paris (1882), Les Mystères du Palais de l’Elysée (1887).

Son Histoire des Tuilleries (1881) notamment, sous-titrée de manière alléchante, Drames politiques. Vie privée des souverains. Débauches secrètes. Crimes mystérieux. Révélations, connait un beau succès de librairie.

Ensuite, autour d’épisodes historiques romanesques qui se vendent tous très bien : Les Enfants du Père Duchêne, roman historique (1871), Mémoires d’un geôlier de la Bastille (1874), Les Oubliettes du Grand Chatelet (1874), Cartouche, roi des voleurs (1883), Le Capitaine Mandrin (1885), Les Quatre Sergents de La Rochelle (1890-1892). Même s’il n’est ni le premier, ni le seul à ressusciter les figures de Mandrin et de Cartouche, le succès de ses ouvrages assurera à ces deux personnages une popularité encore vivace dans le cinéma populaire français des années 50 et 60.

Le troisième axe de son œuvre consiste à s’emparer de faits divers, anciens ou récents, et de les romancer pour la plus grande joie d’un public avide de sensations fortes : La Femme coupée en morceaux (1877), en collaboration avec Louis Noir, Les Auberges sanglantes : L’Auberge sanglante de Peirebeilhe, L’Auberge des Trois Rois (1888), La Malle sanglante, assassinat de l’huissier Gouffé, affaire Eyraud et Gabrielle Bompard (1890). Le récit concernant l’auberge de Peirebeilhe, qui inspirera la fameuse Auberge Rouge, le film de Claude Autant-Lara avec Fernandel (1951), constitue le plus gros succès de librairie de Beaujoint, surnommé alors « l’écrivain officiel de l’éditeur Fayard », avec plus de 200 000 exemplaires vendus.

Du sang, de la fureur et des larmes

L’apparente diversité des titres et des thèmes ne doit cependant pas cacher un fil conducteur identique : tous ces récits mettent en scène des anecdotes scandaleuses, réelles ou pas, des amours conflictuelles, des intrigues, de la violence et des crimes. Dans la préface des Reines galantes, il définit ainsi son travail : « Il y a des dénouements tragiques et ténébreux, des énigmes dont on ne déchiffre qu’avec peine les caractères de sang, et il y a telle folie qui réclame du conteur toute la prudence du langage. Car, nous devons en prévenir le lecteur notre respect pour la vérité des faits ne va pas jusqu’à la laisser toute nue, et nous savons que la Vérité, échappée de l’alcôve ou sortie du puits, a besoin d’une tenue décente pour faire son chemin dans le monde. »

Bien que le fameux théâtre du Grand-Guignol, célèbre salle parisienne spécialisée dans les spectacles macabres et sanguinolents, n’ait ouvert qu’en 1896, soit quatre ans après la mort de Jules Beaujoint, il est incontestablement le père, oublié, du genre « grand-guignolesque » – aujourd’hui on dirait « gore ». Ses ouvrages, aujourd’hui relégués aux oubliettes de la littérature, incarnent pourtant un genre populaire très à la mode jusqu’à la Première Guerre mondiale et, témoins d’une autre époque, gagneraient à être redécouverts.

Paru dans le numéro 44 de Livre’Arbitre