Dans un univers d’intellectuels et de militants essentiellement masculins, la duchesse d’Uzès, née Anne de Rochechouart de Mortemart, fait exception, et pas uniquement parce qu’elle est une femme.

Figure oubliée, celle qui était l’arrière-petite-fille de Barbe Nicole Ponsardin, la célèbre « veuve Clicquot », a pourtant marqué de son empreinte politique le XIXème siècle finissant. Mariée à 20 ans, en 1867, au 12ème duc d’Uzès, elle lui donne quatre enfants, avant de devenir veuve en 1878. Placée ainsi à la tête d’une gigantesque fortune qu’elle administre elle-même, elle se tourne vers la politique.

Catholique et légitimiste, elle est convaincue de l’alliance indéfectible du trône et de l’autel. En 1883, la mort, sans héritier, du duc de Chambord est, pour elle, l’occasion d’une première évolution politique. « Fusionniste », elle se rallie au comte de Paris, privilégiant une aspiration nationale concrète à une continuité dynastique altérée. Elle voit dans l’émergence politique du général Boulanger, à partir de 1887, l’occasion de réaliser cette alliance de l’impératif national et de la tradition monarchique. Si, elle est profondément déçue par les louvoiements de celui-ci, et qu’elle assiste, avec consternation, à l’effondrement du boulangisme, ce premier engagement politique direct, dans lequel elle a placé près de 300 000 francs-or, lui permet d’élargir ses horizons politiques.

Tout en demeurant monarchiste de cœur, elle se montre en effet sensible à la thématique du « socialisme national » qui nait dans le sillage de l’aventure boulangiste. Car si les droites se sont massivement ralliées au général, une partie non négligeable de la gauche en a fait autant. C’est ainsi l’occasion pour la duchesse d’Uzès de côtoyer des anciens communards et des personnalités issues du radicalisme, du socialisme, du monde ouvrier. Parmi ceux-ci, le journaliste républicain socialiste Georges de Labruyère, jeune vétéran de la Guerre de 70 (il s’est engagé à 14 ans), et sa compagne, la féministe et libertaire Séverine, première femme rédactrice en chef d’un grand quotidien politique, le Cri du Peuple, fondé par Jules Vallès. Le couple, passé du socialisme au boulangisme, fréquente ensuite Edouard Drumont et le milieu antisémite.

Ce courant, alors point de rencontre de l’extrême-gauche anticapitaliste et de la droite prolétarienne, entend réconcilier les fils de chouans avec ceux des soldats de l’An II. C’est l’époque où les anarchistes, les socialistes-révolutionnaires et les vétérans de la Commune, se mêlent volontiers aux employés nationalistes et aux ouvriers antisémites dans des réunions conjointement animées leaders des deux bord, comme c’est le cas en avril 1890 à Paris, où Louise Michel prend la parole aux côtés du Marquis de Morès. De cette période naîtra une curieuse amitié entre la duchesse et la « Vierge rouge » qui ne s’éteindra qu’avec la mort de cette dernière en 1906. Et c’est dans cet esprit de réconciliation nationale, autant que par antiparlementarisme, qu’il faut probablement replacer le geste de la duchesse, prenant en charge financièrement l’éducation de Sidonie, la fille de l’anarchiste Auguste Vaillant, exécuté en février 1894 après avoir lancé une bombe dans l’hémicycle de l’Assemble nationale.

Et c’est à la lumière de cette époque qu’il faut lire « Julien Masly », roman que la duchesse publie en 1891 sous le pseudonyme de Manuela, déjà utilisée par elle pour une pièce de théâtre l’année précédente. Le héros du roman, Julien, un orphelin issu d’une famille pauvre s’engage comme mousse sur un voilier où il est en butte à la méchanceté de l’équipage. Seul, un officier noble breton, le prince de Kermonas, le prend en amitié. Il lui rend sa fierté en lui inculquant l’amour de la patrie et de la religion. Devenu adulte, Julien se souvient des leçons de son ami et s’engage comme volontaire durant la Guerre de 70. Il rejoint les rangs de la Commune par patriotisme anti-prussien et meurt durant la Semaine sanglante.

Le roman, plutôt bien accueilli par la presse parisienne de l’époque est un condensé de la pensée politique de la duchesse à ce moment.

Toujours sous le pseudonyme de Manuela, la duchesse d’Uzès va poursuivre une œuvre artistique modeste mais bien réelle, notamment en matière de sculpture, privilégiant les sujets religieux, dont beaucoup de Vierges à l’enfant (Sainte-Clotilde de Reims, Pont-de-L’arche dans l’Eure, Pierrelongue dans la Drôme, Fontaneilles dans l’Aveyron) et patriotiques comme la statue de Jeanne d’Arc à Pont-à-Mousson ou celle de Jeanne Dodu à Bièvres. En 1902, elle sera d’ailleurs élue présidente de l’Union des femmes peintres et sculpteurs.

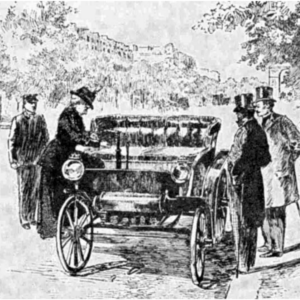

Tout en continuant à défrayer la chronique mondaine, elle est ainsi la première femme au monde, à obtenir, le 12 mai 1896, son « certificat de capacité » ancêtre du permis de conduire, tout comme elle sera la première femme verbalisée pour excès de vitesse, le 7 juillet 1898, pour avoir conduit à une vitesse estimée à 15 km/h, au lieu de 12, dans les allées du Bois de Boulogne, elle reste active en politique. En 1903, elle finance ainsi le syndicat des Jaunes de France ainsi que le petit Parti socialiste national qui en est issu, qui condamne la lutte des classes et reprend l’idée, chère à son cœur, d’une alliance de l’aristocratie traditionnelle avec le peuple contre la ploutocratie. Durant cette même période, elle milite aussi pour le suffrage des femmes, fondant l’Union Française pour le Suffrage des Femmes, considérant que « la femme est la gardienne du foyer, dit-on, alors donnez-lui des armes pour le défendre ! ».

Figurant parmi les premiers abonnés de l’Action Française, elle se retire progressivement de la vie politique continuant à faire parler d’elle jusqu’à sa mort, en 1933, en devenant la première femme lieutenant de louveterie en 1923, en fondant l’Automobile Club Féminin en 1926 et en créant la première course automobile féminine, le rallye Paris/Saint-Raphaël en 1929.

Paru dans Livr’Arbitre n°45