Depuis le film éponyme de Georges Lautner, ou la chanson des Frères Jacques, tous les deux sortis en 1964, le terme « barbouze » revêt une connotation légère et humoristique. Dérivé de l’argot signifiant « barbe », il finit par désigner, dans les années 60, des agents sinon secrets, du moins discrets… Quant à la réalité de cette police parallèle, elle ne prête pas à sourire, loin de là. Le 11 février 1961, la création de l’Organisation armée secrète (OAS) par les rescapés de la « semaine des barricades », dans le contexte du Référendum sur l’autodétermination de l’Algérie qui, en janvier 1961 ouvre la porte à l’indépendance de l’Algérie, engendre une modification considérable de la nature même du conflit algérien. Désormais, la scène insurrectionnelle ne se résume plus à une lutte entre, d’un côté, une armée régulière et un gouvernement légal, et de l’autre, une guérilla et un front de libération doublé d’un gouvernement provisoire. La naissance d’un nouveau belligérant armé, loyaliste de l’Algérie française, contraint le pouvoir gaulliste à inventer une stratégie nouvelle.

La nouvelle stratégie de l’Etat

L’ouverture de ce troisième front est d’autant plus préoccupante, pour le gouvernement légal de la République française, que le putsch d’Alger du 21 avril 1961, vient paradoxalement renforcer l’OAS. En effet, si les généraux Challe, Zeller, Jouhaud et Salan sont défaits dans leur tentative de coup d’état contre De Gaulle, cet échec offre à l’organisation armée une importante main d’œuvre militaire, issue notamment des régiments dissouts, mais aussi décuple ses réseaux en Métropole. L’OAS n’est alors plus seulement la force armée clandestine des Pieds-noirs. Elle devient la base arrière des militaires refusant la défaite et l’outil de combat de la minorité qui, en France métropolitaine, refuse l’abandon de l’Algérie française. De surcroit, les sympathies d’une partie non négligeable de l’armée en faveur, sinon de l’OAS, du moins de l’Algérie française, contraignent le pouvoir à n’utiliser ses ressources de renseignement et d’action (DST, Sécurité militaire et SDECE) qu’avec prudence et parcimonie.

Un terrorisme d’Etat

L’idée, et la nécessité, d’utiliser des « auxiliaires de police » usant de méthodes « non conventionnelles » nait alors dans certains milieux gaullistes. En 1959, le gaulliste de gauche Jacques Dauer a créé en Métropole un Mouvement pour la Communauté (MPC) en référence à la « Communauté française », cette association politique visant à maintenir les liens entre la France et ses territoires en voie de décolonisation, chargée d’appuyer la politique du général De Gaulle. C’est elle qui va servir de matrice à une police parallèle. Dénommé en Algérie Mouvement pour la Coopération (en référence à la volonté gaulliste de contribuer au développement des anciennes colonies ayant accédé à l’indépendance), le MPC se transforme en une organisation contre-terroriste dès la fin du second semestre 1961. Ses animateurs, Pierre Lemarchand, avocat et futur député gaulliste, Lucien Bitterlin, militant pro-arabe, et André Goulay, un baroudeur ancien membre du service d’ordre du RPF, obtiennent des pouvoirs publics l’autorisation, évidemment non écrite, de passer à l’acte. En effet, par l’intermédiaire de Louis Joxe, Ministre des Affaires algériennes, et de Raymond Schmittlein, Président du groupe parlementaire gaulliste, l’idée est soumise au Ministre de l’intérieur de l’époque, Roger Frey, qui donne son accord et finance l’opération. Sur place, c’est le préfet Jean Morin, Gouverneur général de l’Algérie depuis décembre 1960, incarcéré quelques heures par les commandos parachutistes au moment du putsch, qui doit assurer le soutien politique et logistique du MPC, lequel sera parfois connu sous le nom de « groupe le Talion » ou MPC-Le Talion. Dans le même temps, sous l’égide de Dominique Ponchardier, un « chargé de mission ministériel» et auteur de romans policiers (il est le père du Gorille et l’inventeur revendiqué du terme barbouze pour désigner des agents « discrets »), et de Michel Hacq, directeur de la Police judiciaire, une unité regroupant des policiers gaullistes et fidèles au régime, la Mission C (C pour Choc) se met en place. Elle compte près de 250 policiers qui échappent complètement à la hiérarchie policière locale.

Le MPC est directement financé par des fonds prélevés sur le budget de la Sécurité militaire, laquelle fournit aussi les armes, et gérés ensuite en Algérie par les services de Jean Morin, le Gouverneur général. Les montants mensuels sont variables mais tournent autour de 600 000 francs. Cet argent sert à payer les barbouzes et leurs indicateurs, mais aussi à louer des appartements, des villas et des véhicules. En outre, l’administration de Jean Morin s’occupe de la gestion des documents officiels comme les laisser-passer ou les permis de port d’arme. Les « faux » papiers sont l’œuvre de la Sécurité militaire. Il est difficile d’évaluer le nombre précis de barbouzes employés par le MPC. Pierre Lemarchand évoquera 300 hommes, Lucien Bitterlin parlera lui de 200, la variable tenant vraisemblablement au fait d’inclure ou non les indicateurs. Ces hommes sont d’une part des Algériens, en nombre relativement restreint, d’autre part des Français résidant en Algérie (c’est le cas par exemple d’André Goulay, cité plus haut), eux-aussi en petit nombre, et enfin, et ce sont les plus nombreux, des militants gaullistes de l’UNR, du MPC et, pour quelques-uns, du SAC qui sont en Algérie à titre permanent ou en mission. Sur le plan territorial, le groupe est organisé en quatre zones : Alger, Oran, Orléansville (aujourd’hui Chlef) et Aïn Taya.

Barbouzes et FLN : des intérêts bien compris

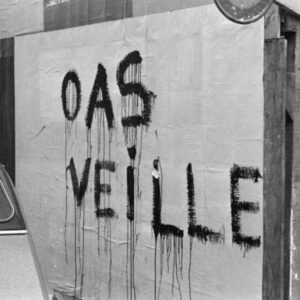

Les liens des barbouzes avec le FLN et les nationalistes algériens sont fréquents. Le FLN demandera même, sans toutefois l’obtenir officiellement, que des armes lui soient fournies pour participer à des actions militaires conjointes contre l’OAS. En tous les cas, les services de renseignement du FLN communiquent au MPC des listes de membres réels ou supposés de l’OAS. Car, si les barbouzes sont utilisés à quelques actions de propagande politique comme le collage d’affiches par exemple, cela ne constitue évidemment pas l’essentiel de leurs activité. Forts des renseignements fournis par le FLN, la Sécurité militaire ou les policiers de la Mission C, ils mènent des actions terroristes, plastiquant les bars et lieux réputés pour être fréquentés par des militants ou sympathisants de l’OAS (12 morts dans l’attentat contre le restaurant Le Grand Rocher à Alger le 22 décembre 1961), ou des appartements considérés comme appartenant à des militants et cadres de l’OAS. Les barbouzes pratiquent aussi les enlèvements de membres réels ou supposés de l’OAS et de sympathisants de l’Algérie française, lesquels, conduits dans des villas louées pour l’occasion, sont torturés et souvent assassinés.

Bon nombre de ces attentats seront ensuite improprement attribués au FLN contribuant ainsi à minimiser, voire invisibiliser, le rôle des barbouzes.

L’OAS, qui dispose de ses propres services de renseignements, regroupés au sein de l’Organisation Renseignement Opération (ORO), n’est pas en reste et va porter des coups mortels au MPC. C’est d’abord la voiture de deux des principaux dirigeants des barbouzes qui est mitraillée le 12 décembre 1961. Lucien Bitterlin et André Goulay sont blessés, le second assez grièvement, ce qui entraîne son rapatriement et celui de sa famille en métropole, d’autant que les hôpitaux d’Alger avec leur personnel européen très majoritairement pro-Algérie française, s’avèrent peu sûrs pour les blessés anti-OAS.

Le 31 décembre 1961, quatorze barbouses sont liquidés par l’OAS dans l’attaque de la villa qu’ils occupent rue Faidherbe à Alger. Alors que les enlèvements et les disparitions de militants OAS se poursuivent, l’organisation armée frappe une nouvelle fois les barbouzes en faisant sauter, dans la villa d’El Biar, une machine d’imprimerie piégée. Dix-neuf barbouzes sont tués et trois prisonniers OAS clandestins sont libérés.

Alors que l’Algérie sombre dans le chaos, les 12 et 18 février 1961, des commandos de l’OAS attaquent l’hôtel Radjah où sont réfugiés les membres du MPC, de moins en moins à l’aise au sein d’une population européenne de plus en plus hostile. Vingt-cinq d’entre eux sont tués. Au total, près de la moitié des barbouzes engagés trouveront la mort durant lors séjour en Algérie. Pourtant, ce n’est paradoxalement pas cette hécatombe qui provoque leur rappel, mais bien un dérapage des intéressés.

La dérive criminelle d’une police parallèle

Le 27 février 1961, un groupe de membres du MPC, dotés de fausses cartes de police fournies par la Sécurité militaire ou, plus probablement, par la Mission C, se présente aux usines Berliet de Rouïba et procède à l’arrestation de l’ingénieur Camille Petitjean, officier de réserve, décoré de la Légion d’honneur et de la croix DSO britannique pour ses faits d’armes durant la Seconde Guerre mondiale. Les barbouzes le soupçonnent d’être un cadre de l’OAS, sans qu’aucune preuve ne soit venue étayer cette thèse. Torturé à l’acide, notamment sur le visage, puis exécuté, son corps, découpé en morceaux, est retrouvé quelques jours plus tard par des bergers dans un terrain vague. Une journaliste de L’Echo d’Alger a le temps de prendre des photos et de constituer un dossier qu’elle adresse à la presse locale et métropolitaine. En Algérie, l’affaire fait grand bruit et achève de déconsidérer les activités de cette police parallèle. En métropole, à la demande des autorités, les journaux se montreront plus discrets. Néanmoins cette assassinat marque la fin des barbouzes. Le 8 mars 1962, Roger Frey donne l’ordre de cesser les activités du MPC et de rapatrier les survivants.

Même si la chaîne de commandement entre le gouvernement français et les hommes de ce groupe n’est pas identifiée avec la plus grande clarté, l’implication logistique, tant de la Sécurité militaire que du Gouvernorat d’Algérie, ne laisse aucun doute sur l’identité, et donc la responsabilité, des donneurs d’ordre du MPC.

Pourtant cela n’empêchera pas le même Roger Frey de déclarer le 7 mai 1966 devant la représentation nationale : « J’affirme solennellement, une fois pour toutes, qu’il n’y a pas en France de police parallèle et qu’il faut que cessent ces calomnies odieuses, ces racontars déshonorants, ces histoires de barbouzes, qui, n’ont même plus le mérite d’être drôles. Il faut que le pays sache qu’il n’y a en France que les forces régulières de la sûreté nationale, de la Préfecture de police et de la Gendarmerie nationale ».

A barbouze, barbouze et demi ?…

Parue dans la Revue d’Histoire Européenne n°18