Découverte par Christophe Colomb en 1492, la Tortue, ou Tortuga, est une petite île très escarpée longue de 37 km et large de 6,7. Située au nord d’Hispaniola, territoire partagé aujourd’hui la République dominicaine et Haïti, dont elle n’est séparée que par un détroit de moins de 10km, elle doit son nom à la forme de sa montagne qui ressemble, dans le lointain, à une gigantesque carapace de tortue.

L’île, omniprésente dans les récits hollywoodiens de piraterie, s’est acquis une réputation de « bouge » bien éloignée de sa réalité. Celle-ci est d’ailleurs bien plus passionnante que les fictions cinématographiques Made in US.

C’est en 1630 que Pierre Belain d’Esnambuc, un flibustier français, est chassé de l’île de Saint-Christophe (aujourd’hui St Kitts) par la flotte espagnole. Il se réfugie alors sur l’île de la Tortue avec 80 compatriotes, et y déloge une petite garnison espagnole. Appuyée sur les communautés de boucaniers peuplant la partie nord d’Hispaniola et qui lui fournissent de la viande fumée (« boucanée ») et des produits frais, la petite colonie française se développe bien. Cette même année 1630 justement, le mot flibustier fait son entrée dans le vocabulaire français, parfois sous la forme de friboutier, déformation du néerlandais vrijbuiter et de l’anglais freebooter, celui qui fait un « butin libre ». Le terme va rapidement désigner tous les marins de fortune, pirates ou corsaires, qui sillonnent les mers caraïbes.

Une république huguenote avortée

En 1638, et pendant deux ans, la Tortue passe et repasse de main en main avant que François Levasseur, un flibustier huguenot, ancien compagnon de Belain d’Esnambuc, n’obtienne du lieutenant-général des îles d’Amérique pour le roi de France, Philippe de Poincy, une « commission » pour reprendre l’île. Le 30 août 1640, à la tête d’une centaine de flibustiers, tous protestants comme lui, il débarque dans la rade de Basse-Terre, seul endroit où peuvent accoster les navires, et en chasse les Anglais.

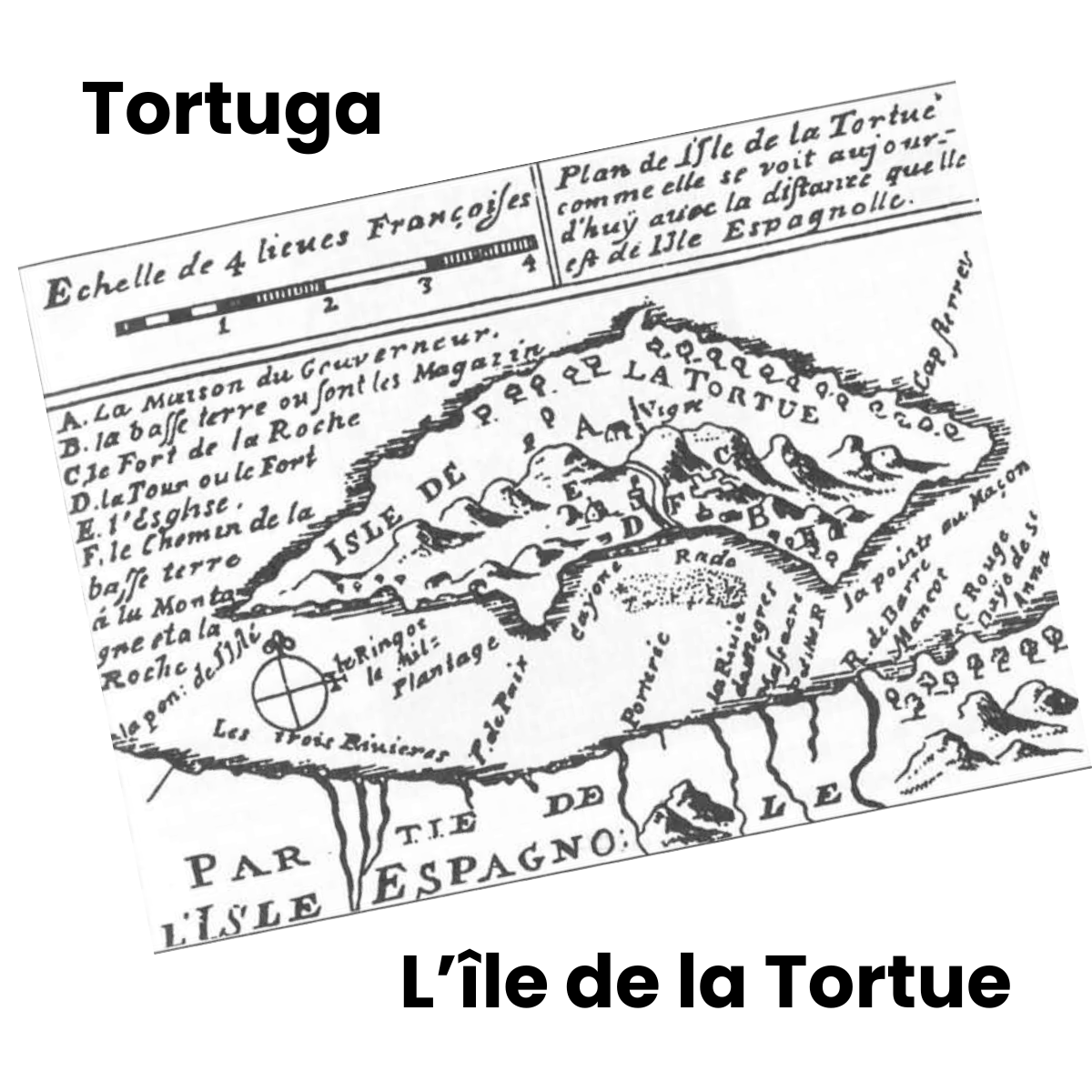

Reconnu gouverneur de l’île par « droit de conquête », Levasseur commence par fortifier son territoire. Au sommet d’une masse rocheuse qui surplombe le petit havre de Basse-Terre, il fait édifier un ouvrage militaire, le fort de la Roche. Doté de terrasses, de casernes pouvant accueillir jusqu’à 400 hommes, d’un arsenal et défendu par des canons, coincé entre forêts et précipices, l’ouvrage fortifié va garantir la sécurité de la Tortue.

Très rapidement, l’île devient un florissant entrepôt commercial où boucaniers et flibustiers viennent vendre et acheter des denrées et marchandises de toute sorte. Quelques dizaines de colons britanniques restés sur place assurent la production de tabac. On y radoube les navires après les expéditions, et on boit sec dans les quelques baraques qui tiennent lieu de tavernes. Lorsqu’en 1645 une imposante flotte espagnole de six navires de guerre se présente devant la Tortue, elle est sévèrement étrillée par les batteries du fort de la Roche et les navires flibustiers placés en ordre de bataille.

Fort de ses succès, Levasseur est saisi par une sorte de folie des grandeurs. Il entreprend en effet de transformer son gouvernorat en une république huguenote des Antilles. Il fait incendier la chapelle catholique de l’île et en expulse les prêtres. Le pasteur protestant, qui a eu le mauvais goût de contester cette décision, subit d’ailleurs le même sort. Levasseur instaure ensuite un impôt sur les cuirs et les peaux, au grand mécontentement des boucaniers. Quant au fort de la Roche, il se mue en prison pour les opposants du gouverneur en roue libre. Les cellules, baptisée le « purgatoire », en moquerie des croyances catholiques, se doublent de cages en fer surnommées « l’enfer ». Ce n’est donc pas sans un certain soulagement général que Levasseur est finalement assassiné en 1652 par deux de ses lieutenants.

Un intermède espagnol, entre chevalier de Malte et cadet du Périgord

La mort de Levasseur permet à l’autorité royale de reprendre la colonie en main. Un nouveau gouverneur, Henri de Fontenay, est nommé. Ancien chevalier de l’Ordre de Malte, c’est un vétéran de la guerre contre les Barbaresques en Méditerranée. Distribuant les lettres de courses, il donne telle impulsion à la guerre navale que les Espagnols montent une expédition d’une grande ampleur contre la Tortue qu’ils reprennent aux Français en janvier 1654. Il faut attendre cinq années pour qu’un cadet du Périgord, ancien boucanier rentré en France, Jérémie du Rausset, obtienne du ministre de la Marine le brevet de « lieutenant-général et gouverneur pour le Roi de l’île de la Tortue », promotion qui ne coûte pas très chère au gouvernement royal, l’île n’étant plus sous son contrôle… Remuant ciel et terre, Rausset parvient à armer un petit navire, à bord duquel en 1659, il appareille de La Rochelle, avec une trentaine d’aventuriers. A Hispaniola, il n’a aucun mal à recruter près de 600 boucaniers et flibustiers français qui, divisés en deux groupes, débarquent de nuit et font main basse sur le fort de la Roche et les installations de l’île. Mais, tombé malade, Rausset regagne l’Europe en 1662. Le pouvoir royal nomme alors pour le remplacer un certain Bertrand d’Orgeron. Cet ancien officier, capitaine dans le régiment de la Marine, a été boucanier, puis planteur et commerçant.

Les « chaînes de France »

D’Orgeron entend faire de la Tortue un territoire réellement administré. Il prend possession de son gouvernorat avec 60 soldats, destinés à assurer une garnison permanente au fort de la Roche. En outre, il assoit son administration sur un commis général, trois sous-commis, et un personnel administratif fort d’une douzaine de personnes. D’Orgeron va réussir le double exploit de faire cohabiter une double autorité, celle du Roi de France et de la Compagnie des Indes avec celle des « Frères de la côte », nom donné aux sociétés boucanières et flibustières des Caraïbes. En effet, aussi courte qu’ait été leur aventure, ceux-ci se sont dotés de traditions bien enracinées. D’une part avec l’élection, et la destitution par vote, de leurs officiers, et d’autre part, avec l’adoption de « chasse-parties », sorte de sécurité sociale qui garantit les droits des flibustiers avant une expédition (pour la perte d’un œil : 100 écus ou un esclave ; pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves ; pour la perte de la main droite ou du bras droit : 200 écus ou deux esclaves ; pour la perte d’un doigt ou d’une oreille : 100 écus ou un esclave ; pour la perte d’un pied ou d’une jambe : 200 écus ou deux esclaves ; etc). En outre, est institué un « Conseil des Anciens » de cinq membres, chargé d’arbitrer les litiges et de conseiller le gouverneur dans ses choix.

Mais le mandat de Bertrand d’Orgeron est surtout marqué par une initiative des plus originales. Tout en encourageant l’activité des corsaires (comme en 1666 par exemple, avec l’expédition contre Maracaibo, première du genre puisqu’il s’agit d’une opération terrestre contre une ville fortifiée qui, conduite par Michel « le Basque » et François « l’Olonnois », permet à 650 flibustiers de réaliser un butin record), d’Orgeron se montre de plus en plus fatigué par l’indiscipline de ses administrés.

Décidé à faire de la Tortue une colonie viable et assagie, il leur lance un beau jour : « Je vous ferai venir des chaînes de France ». Et effectivement, en 1667 arrivent à la Tortue les fameuses « chaînes » commandées par d’Orgeron, sous la forme d’une cargaison de 200 femmes à marier. Celles-ci, de tout âge et de tout physique, ont été raflées dans les prisons des villes côtières du royaume de France. La nouvelle fait bien évidemment grand bruit dans les tavernes et les tripots de la Tortue, où les discussions et les rires gras vont bon train. Le jour J cependant, la plupart des flibustiers et des boucaniers attendent le débarquement galant dans un grand silence, ayant fait d’inhabituels efforts de coquetterie. Les futures mariées sont mises aux enchères (il faut bien que d’Orgeron rembourse les frais de la traversées), avec obligation pour l’acheteur d’épouser son acquisition en bonne et due forme, devant le curé ou le pasteur, à son libre choix. Procédure bien cavalière, mais assez dans l’air du temps. Toutes les femmes trouvent mari et l’opération sera ultérieurement renouvelée. La plupart de ces mariages donneront d’ailleurs d’heureux résultats, les femmes se faisant assez bien à leurs rudes époux, ces derniers ayant tendance à s’assagir sous la douce mais ferme pression matrimoniale… D’Orgeron le constatera lui-même : le nombre de rixes dans les tavernes de la Tortue va significativement baisser après l’arrivée du premier convoi conjugal.

La fin d’un monde

La Tortue, en tant que société flibustière, vit alors ses plus belles heures. A son apogée, elle compte près de 6 000 habitants, dont 1500 boucaniers et autant de corsaires. La capitale, Basse-Terre, regroupe un millier de résidents. On y produit du bois de charpente, des peaux, de la viande, du tabac. Des essais de plantations de coton, de cannes à sucre et de plans de café s’avèrent néanmoins difficiles.

Les flibustiers catholiques iront même jusqu’à s’imposer une taxe volontaire pour que leur chapelle soit plus belle que le temple rival…

Pourtant, la vocation flibustière de l’île touche à sa fin. En 1697, par le Traité de Ryswick, la France s’engage à démanteler la base de la Tortue. Ayant perdu tout intérêt militaire, l’île décline alors, tandis que les activités agricoles et commerciales sont transportées sur Hispaniola. C’est là que l’histoire se termine pour laisser la place au mythe.

Paru dans le numéro 18 de Zentromag