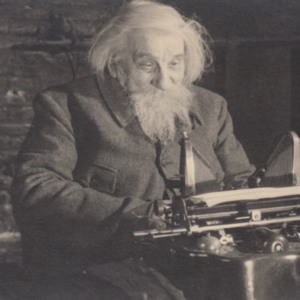

A côté des grands noms de la littérature, les terroirs français offrent, au lecteur curieux, des auteurs discrets, mais dont les riches personnalités ont produit des œuvres riches et originales. L’étonnant Philéas Lebesgue est de cette race-là.

Cet enfant de la Picardie nait en 1869 à La Neuville-Haut, dans l’Oise, à quelques encablures de Beauvais, dans une famille de cultivateurs. Son père est un paysan assez atypique, propriétaire d’une vaste bibliothèque, dans laquelle il s’isole fréquemment pour lire. Dès sa plus tendre enfance, le jeune Philéas a donc accès, avec les encouragements paternels, à une somme d’ouvrages en tous genres. Plus encore, dans un milieu où la force manuelle est importante, son père le place pourtant, l’année de ses 13 ans, en pension au collège de Beauvais. Tombé malade, il doit interrompre définitivement ses études trois ans plus tard. Il regagne alors son village et les imposants rayonnages de livres de son père.

La passion des langues

Au collège de Beauvais, le jeune garçon a découvert le latin, le grec ancien et l’anglais. Cet apprentissage des langues déclenche chez lui une passion pour le langage qui ne se démentira jamais. Assez paradoxalement pour quelqu’un qui s’appelle « Lebesque », il est à ranger dans cette curieuse catégorie de personnages qu’on nomme les hyperpolyglottes. A la fin de sa vie, il parle, écrit ou comprend pas moins de 16 langues étrangères : l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, le galicien, le gallois, le grec, l’italien, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le serbo-croate, le slovène et le tchèque. Il faut y ajouter le sanscrit, le vieux-français, le breton, le provençal et le picard. Devenu collaborateur du Mercure de France en 1896 (il le restera jusqu’en 1951), il se spécialise dans la critique des auteurs étrangers. C’est lui qui découvre, pour le public français, le grand poète portugais Fernando Pessoa, en 1913. Parallèlement à son activité professionnelle, puisqu’il a repris la ferme familiale en 1908, à la mort de son père, son travail au Mercure de France lui permet de développer un important réseau de correspondants français et étrangers, parmi lesquels l’écrivain-paysan Emile Guillaumin, le Francs-Comtois auteur de la Guerre des Boutons Louis Pergaud, le Martiniquais René Maran, ainsi que le poète belge Emile Verhaeren, Marinetti le père du futurisme, mais aussi des Grecs, des Russes, des Serbes, des Portugais, des Espagnols… Sa collaboration littéraire s’étend d’ailleurs à de nombreuses revues étrangères, dans lesquelles il fait paraître des critiques et des poèmes, avec un certain succès qui se traduit par des conférences en Bretagne, en Belgique, au Portugal, en Grèce et en Serbie notamment.

Poète et druide

Poète prolifique, Philéas Lebesgue, est en effet l’auteur de près de 1600 poèmes publiés dans 37 recueils. Plutôt symboliste à l’origine, il écrit indistinctement en prose, en vers libres ou traditionnels. Ses sujets de prédilections seront bien entendu le monde rural et paysan, la nature – il évoquera beaucoup son pays de Bray, en Picardie – et le travail de la terre. D’autres thèmes alimentent sa création, comme la Femme et l’amour, mais aussi la modernité, qu’il aborde avec recul et réticence. Influencé par l’un de ses correspondants, le Lithuanien Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, il découvre les sciences occultes et se passionne pour elles. En parallèle, il développe un intérêt marqué pour la civilisation celte et le celtisme. Intérêt historique, culturel (il obtiendra même un prix pour un poème en langue bretonne), mais aussi religieux. Il est en effet proclamé « druide d’honneur » en 1928 lors d’une assemblée des bardes de Bretagne, et devient, en 1933 au Pays-de-Galle, « Grand druide des Gaules », autorité spirituelle du « Collège bardique des Gaules ».

L’autodidacte hyperactif

N’allons cependant pas imaginer que le Picard est un individu marginal et déconnecté de son temps. Cultivateur, il s’intéresse à la vie locale et il est élu maire de sa commune natale en 1908. Il le reste jusqu’en 1947.Par ailleurs, il s’intéresse à la vie littéraire, en toute logique pour un critique, et il est élu président de la Société des écrivains de province. Il essaie de donner un souffle nouveau à cette académie savante, en suscitant une branche pour les écrivains coloniaux et une autre pour les écrivains francophones étrangers. Si Philéas Lebesgue est reconnu du temps de son vivant, pour ses contributions au Mercure de France, pour ses traductions qui lui valent le Prix Jules Janin de l’Académie française en 1920, et ses poésies, récompensée par le Prix Moréas en 1929, il est aussi l’auteur de chansons (paroles et musique) de 13 essais de philologie et d’histoire, et de 18 romans ! Ces derniers ont pour point commun le fait de tous se dérouler dans sa région du Beauvaisis, ce qui ancre un peu plus encore Philéas Lebesgue dans la catégorie des auteurs picards. Les deux exceptions sont Kalokori, sous-titré « roman crétois », et un très inattendu ouvrage intitulé Outre-Terre, Aventures dans l’invisible, roman de science-fiction ésotérique et philosophique.

Au soir d’une vie littéraire bien remplie, récompensé en 1950 par le Prix Georges Dupau de l’Académie française pour sa contribution aux lettres, Philéas Lebesgue s’éteint dans son village de La Neuville-Haut en 1958. Honoré localement, il appartient à cette catégorie d’écrivains régionaux qui mériteraient, même à titre posthume, de connaitre un destin national.

Paru dans Livr’Arbitre n°45