Le vampire est une figure majeure de la littérature fantastique. Mais, l’image qu’a aujourd’hui le lecteur de ce type de créature est très largement conditionnée par le Dracula de Bram Stocker. Le succès de ce roman, paru en 1897, a figé le personnage du vampire en un aristocrate effroyablement charismatique, natif de Transylvanie. Le cinéma [le premier film, aujourd’hui perdu, consacré à Dracula, date de 1921] , en se tenant prioritairement à cette seule source, a achevé la glaciation du mythe.

Il faudra attendre 1968, avec la série de romans de W. E. D. Ross, alias Marilyn Ross, mettant en scène son héros récurrent, le vampire Barnabas Collins, pour commencer à « dé-draculiser » le genre. Relayé ensuite, en 1976, par Anne Rice et son célèbre Entretien avec un vampire, premier opus de ses Chroniques, le vampirisme littéraire a retrouvé une seconde jeunesse en s’éloignant du personnage de Bram Stocker. Ou, plus exactement, il a opéré une révolution complète, car il a bien eu des vampires de papier avant Dracula.

La morsure poétique

En effet, c’est en 1748 que parait Der Vampyr, un poème écrit par Heinrich August Ossenfelder, contant l’histoire d’un homme, dont l’amour est rejeté par une jeune fille, évidemment pure. Il menace alors de venir la retrouver la nuit et de boire son sang dans un baiser assassin. Avec cette œuvre est posé le premier acte d’un pilier de la littérature du genre, à savoir un mélange subtil d’érotisme et d’épouvante.

Toujours dans le registre, Goethe livre, en 1797, un siècle avant le livre majeur de Bram Stocker, La Fiancée de Corinthe (Die Braut von Korinth). Certes, le Francfortois emprunte largement la trame de son récit au Livre des Merveilles de Phlégon, un auteur grec du second siècle de notre ère. Ce dernier évoquait en effet la figure d’une jeune fille morte, revenant de l’au-delà pour chercher son fiancé. Si le thème littéraire n’est pas neuf, Goethe y ajoute un élément constitutif de la tradition vampirique : l’absorption du sang comme élément régénérateur du mort-vivant.

« De ma tombe à errer, je suis obligée

De toujours chercher le lien longtemps rompu de Dieu,

D’aimer toujours l’époux que j’ai perdu,

Et de boire le sang de son cœur ».

Le vampire demeure alors uniquement un objet poétique ainsi qu’en témoignent les publications de Robert Southey avec Thalaba the Destroyer (Thalaba le destructeur) en 1801, de John Stagg en 1810 avec The Vampyre, de Samuel Taylor Coleridge et de son poème Christabel en 1816. Même le grand Byron se laisse tenter par l’exercice en écrivant The Giaour en 1813. Le texte, qui connait un grand succès (10 000 exemplaires vendus pour la première édition et 14 éditions en deux ans), met en scène un infidèle (le Giaour) qui se bat à mort contre le Turc Hassan, pour l’amour de Leïla (laquelle semble ici symboliser la Grèce). Au-delà de la rivalité amoureuse et du filigrane géopolitique du moment, le poème introduit auprès d’un large public la figure du vampire, le Giaour étant condamné à devenir un vampire après avoir tué Hassan.

« Mais d’abord, sur la terre comme un vampire envoyé,

Ton cadavre sera déchiré de sa tombe :

Puis ton fantôme hantera ton lieu natal,

Et sucera le sang de toute ta race »

Un sang nouveau dans la prose

C’est la personne de Byron, plus que son poème, qui permet au vampire de faire irruption dans la prose. En 1816, en effet, il accueille durant une fin de printemps pluvieux, dans une propriété des bords du lac Léman, la villa Diodati à Cologny, le poète Percy Shelley et Mary Godwin, sa future femme, la demi-sœur de cette dernière, Claire Clermont, par ailleurs maîtresse de Byron, ainsi que son médecin personnel John William Polidori.

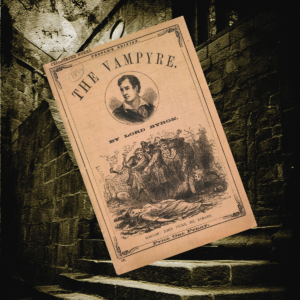

Le temps est maussade et l’ennui guette. Les uns et les autres se lancent alors dans un concours de rédaction de récits fantastiques. C’est d’ailleurs de cette joute littéraire que naîtra le célébrissime Frankenstein ou le Prométhée moderne, écrit par Mary Shelley, née Godwin, paru en 1818. Quant à Byron, il en restera à un brouillon inachevé. Ce texte, récupéré, repris, corrigé, complété et achevé par Polidori, sera publié en 1819 sous le titre The Vampyre. Ce court roman, qui dans un tout premier temps est d’ailleurs attribué par erreur à Byron, est, d’une certaine manière, un texte « canonique » de la littérature vampirique. Par son antériorité d’une part, mais surtout par la mise en place d’une mythologie durable.

Le personnage principal, lord Ruthven, le vampire, est en effet un noble personnage, énigmatique et sombre, à la beauté froide : « Malgré la pâleur mortelle de son visage que ne coloraient jamais ni l’aimable incarnat de la pudeur, ni la rougeur d’une vive émotion, la beauté de ses traits fit naître à plusieurs femmes coquettes le dessein de le captiver ou d’obtenir de lui au moins quelques marques de ce qu’on appelle affection ». Il semble que Polidori, qui s’est brouillé avec Byron peu de temps après leur séjour en Suisse, ait ainsi voulu caricaturer son ancienne relation, brossant le portrait d’un monstre insensible et scandaleux. Outre lord Ruthven, l’histoire met en scène un jeune homme riche et orphelin, Aubrey.

Celui-ci voyage jusqu’à Rome avec Ruthven mais se sépare de lui lorsqu’il apprend qu’il a séduit et déshonoré la fille d’une connaissance commune. Poursuivant son voyage jusqu’en Grèce, Aubrey tombe sous le charme de la belle Hellène Ianthe, qui est au final retrouvée morte, la gorge ouverte. Aubrey retrouve sur place Ruthven, avec lequel il se réconcilie, mais celui-ci, attaqué par des bandits, est mortellement blessé. Agonisant, il fait alors promettre à Aubrey de ne pas parler de lui pendant un an et un jour. Rentré à Londres, le jeune Anglais a la surprise de croiser un certain comte de Marsden, qui ressemble traits pour traits à Ruthven, mais, tenu par son serment, il ne peut rien dire, même lorsque ce personnage annonce qu’il va épouser la sœur d’Aubrey. Le malheureux la découvre, morte et vidée de son sang, le lendemain de sa nuit de noce. Ruthven/Marsden s’est, quant à lui, évanoui dans la nuit.

On voit ainsi déjà se profiler quelques éléments récurrents du mythe, à savoir, le noble vampire, glacial et charismatique, l’appât du sang dans un contexte de séduction et d’érotisme, et le début d’un ancrage géographique dans les Balkans.

Dans la veine française

La figure de Lord Ruthven est reprise dès 1820 par un certain Cyprien Bérard, dans un roman, intitulé Lord Ruthwen ou les Vampires. Le texte est faussement attribué au romancier et académicien Charles Nodier, auteur en revanche, cette même année, d’une adaptation théâtrale du Vampyre de John William Polidori.

La mode est désormais lancée en France où le vampire va irriguer une bonne partie de la littérature nationale.

Citons pêle-mêle La vampire, ou La vierge de Hongrie, d’Etienne-Léon de Lamothe-Langon, en 1825, La morte amoureuse, de Théophile Gauthier, en 1836, L’Histoire de la Dame pâle, une nouvelle d’Alexandre Dumas, datée de 1849, et la trilogie de Paul Féval : Le Chevalier Ténèbre (1860), La Vampire (1865), mettant en scène la maléfique comtesse hongroise Marcian Gregoryi (alias Addhéma), et La Ville Vampire (1867). On soulignera à travers ces différents exemples une propension très française à faire du personnage du vampire une femme doublement fatale…

Le Horla, de Guy de Maupassant, paru en trois versions successives en 1885, 1886 et 1887, présente l’originalité de faire évoluer le genre à travers un vampire spectral, qui n’est pas originaire des Balkans ou de l’Europe orientale, mais du Brésil. Cette créature invisible, mais pas immatérielle puisqu’elle fait bouger des objets, se nourrit nuitamment de l’énergie vitale de sa proie et aspire sa santé mentale, tel un succube (encore un personnage féminin !). Il s’agit donc d’une incontestable modernisation du mythe littéraire.

Citons pour mémoire Le Château des Carpathes, de Jules Verne, publié en 1892. Sans être ni un roman fantastique, ni un roman vampirique, l’histoire baigne dans une atmosphère très « draculéenne ».

La transfusion irlandaise

Enfin, si Bram Stocker a puisé dans les œuvres de ses devanciers, illustres ou pas, comme par exemple, le Prussien Karl von Wachsmann, auteur en 1844 d’une nouvelle intitulée L’Etranger des Carpathes, il doit beaucoup à l’Irlandais Sheridan Le Fanu qui publie, en 1872, la roman Carmilla. Outre le fait que le vampire et sa victime sont des femmes, et qu’une forme de relation lesbienne se noue entre la créature et sa proie, l’environnement est le même, les deux narrations se ressemblent étrangement et certains personnages sont comparables (Carmilla et Lucy, Vordenburg et Van Helsing) .

Sans rien enlever au talent de Stocker, son Dracula s’avère, au final, le fruit et la synthèse, par ailleurs fort réussie, de 100 années de littérature vampirique.

Paru dans Livr’Arbitre n° 47